En effet, les recherches menées par des scientifiques d’une douzaine de pays (Natali et al., 2019) ont mis en évidence que dans ces zones nordiques où autrefois les sols étaient en grande partie gelés en permanence, empêchant efficacement qu’ils n’émettent du carbone en direction de l’atmosphère, ceux-ci commençaient au contraire à dorénavant en produire en quantité importante. Ce phénomène est en mesure de renforcer l’effet de serre selon un processus qualifié de boucle de rétroaction positive, en somme une sorte de cercle vicieux traduisant le fait que le réchauffement climatique, qui provoque le dégel des sols, entraîne une libération de carbone (principalement sous forme de gaz carbonique et de méthane) venant intensifier l’effet de serre, qui à son tour induit une accentuation de la dégradation du pergélisol et ainsi de suite…

Répartition des différents types de sols gelés (de façon permanente ou saisonnière) de l’hémisphère Nord

Le pergélisol, gelé en permanence, est représenté en mauve. Il est essentiellement situé dans les zones les plus au nord et occupe de l’ordre de 24 % des terres émergées. Les sols gelés de manière saisonnière pendant plus de 15 jours par an sont figurés en bleu, alors que les sols gelés par intermittence durant moins de 15 jours le sont en rose. La ligne en noir délimite l’étendue moyenne maximale de la couverture neigeuse saisonnière venant recouvrir les sols en question.

Crédit : NASA Earth Observatory – Domaine public

Il n’est guère surprenant que l’état de la planète fasse aujourd’hui l’objet de constats répétés pour le moins inquiétants, la communauté scientifique ayant alerté en ce sens depuis des années. Il est de fait amplement établi que le réchauffement global multiplie les risques de cyclones, d’inondations, de vagues de chaleur et autres évènements extrêmes, sachant qu’en parallèle, bon nombre d’écosystèmes se dégradent de façon accélérée et que les espèces disparaissent selon des taux sans doute encore jamais atteints de mémoire d’homme (à l’image du rythme d’augmentation des températures). Le plastique envahit les continents et les océans, tandis que d’autres types de pollution affectant les airs, les eaux et les sols atteignent eux aussi des niveaux record. En réponse à de tels outrages à la nature, l’un des défis majeurs de la crise environnementale que nous avons déclenchée et continuons d’entretenir sans vergogne serait bien évidemment de parvenir à réduire dans un avenir proche et de manière efficace et durable nos émissions d’aérosols et de gaz à effet de serre, tout particulièrement de dioxyde de carbone, afin de tenter de stabiliser le réchauffement du climat et par conséquent ralentir la fonte des glaces en même temps que l’élévation du niveau des océans, tout autant que leur acidification.

Produit principalement par les transports et les industries, qui pour l’essentiel consomment des énergies fossiles, le dioxyde de carbone est le responsable primordial du changement climatique sévissant à l’échelle planétaire et selon l’Organisation météorologique mondiale des Nations Unies, la concentration en CO2 de l’atmosphère ne cesse aujourd’hui de croître malgré les accords internationaux qui se succèdent mais ne semblent aboutir à de réelles perspectives de réduction de nos émissions. Ainsi, les simulations qui furent révélées en septembre dernier, résultats des travaux de recherche de laboratoires français devant notamment servir à l’élaboration du prochain rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), font état d’une hausse des températures moyennes à la surface du globe qui pourrait atteindre 7 °C d’ici la fin du siècle, dans le pire des scénarios, à savoir si rien n’était consenti en vue de sérieusement diminuer nos polluants aériens (les rejets de CO2 dus à nos activités représentent aujourd’hui à eux seuls de l’ordre de 40 milliards de tonnes par an et ne font qu’augmenter toujours davantage).

La priorité consisterait donc à accélérer la transition de nos sociétés vers des modèles énergétiques émettant considérablement moins de gaz carbonique, ce sur quoi se penchent de nombreux programmes de recherche menés au CNRS. Si stopper nos rejets massifs de dioxyde de carbone semble en effet incontournable, une alternative ou plutôt une action complémentaire serait de pouvoir en retirer une certaine quantité de l’atmosphère, sinon le plus possible, de manière à stabiliser sa concentration au plus vite et non la voir continuer à croître avec les conséquences que l’on sait. D’où l’émergence de certains projets dont l’un en particulier aurait pour but de séquestrer du carbone dans les quarante premiers centimètres du sol en favorisant certaines pratiques agricoles de façon, a-t-il été estimé, à tendre vers des proportions qui pourraient correspondre à environ 80 % de l’augmentation annuelle mondiale de la concentration atmosphérique en CO2, soit l’équivalent de 6 milliards de tonnes de carbone (si l’on se réfère à l’année 2017), sachant que le pergélisol des régions polaires en renfermerait déjà à lui seul près de 1 700 milliards de tonnes, sous forme de matière organique.

Néanmoins, et c’est ici que s’avère utile la prise en considération de l’étude présente, le changement climatique induit, hélas, une dégradation de ce pergélisol qui de surcroît intervient en s’intensifiant, tout spécialement dans les zones arctiques dont on sait par ailleurs qu’elles se réchauffent selon un rythme deux à trois fois plus élevé comparativement au reste de la planète (amplification polaire). En témoigne notamment la tendance à la disparition de plus en plus conséquente de la banquise en été, en même temps que la survenue d’épisodes record de fusion des glaces continentales, à l’image, tout particulièrement, de celui ayant profondément affecté la calotte groenlandaise l’an passé, au point que certains auteurs considèrent qu’elle aurait aujourd’hui atteint un point de non-retour, étant selon eux tout bonnement destinée à disparaître dans un avenir peu éloigné, à l’instar de la banquise estivale, voire hivernale…

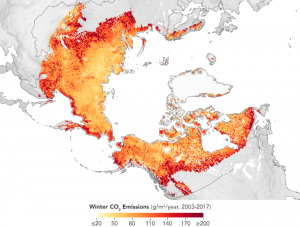

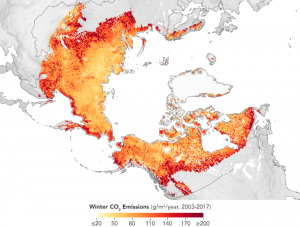

Emission de CO2 (en g/m2/an) du pergélisol des zones boréales en hiver (d’octobre à avril), entre 2003 et 2017

Crédit : Joshua Stevens (NASA Earth Observatory), d’après les données issues de l’article original (Natali et al., 2019)

Il ressort de l’étude considérée que l’on ne savait jusqu’à présent que peu de choses concernant les émissions hivernales du pergélisol et des sols en général au sein des régions arctiques, sinon qu’il y a peu de temps encore, on pensait mais à tort que la production de composés gazeux était pour le moins réduite, voire pratiquement inexistante du fait d’une activité microbienne fortement ralentie au vu des basses températures, entraînant en hiver une quasi-absence de respiration ainsi qu’une dégradation par les micro-organismes plus que limitée de la matière organique en présence. Il n’en est rien cependant si l’on se fonde sur les mesures (plus d’un millier) qui furent pratiquées entre 2003 et 2017 par le biais de capteurs de dioxyde de carbone ayant été installés par les scientifiques sur les sols boréaux de plus d’une centaine d’emplacements localisés en zone arctique et subarctique. Les chercheurs ont en effet découvert que bien plus de carbone qu’imaginé était en fait libéré en hiver (les analyses furent effectuées d’octobre à avril), atteignant l’équivalent de 1,7 million de tonnes de CO2 par an, soit environ deux fois plus qu’initialement supposé, et c’est évidemment sans compter sur le CO2 continuant d’être émis par les sols en été. Etant donné qu’en parallèle, il a été estimé que la végétation arctique ne devait sans doute absorber qu’à peine plus d’un million de tonnes de gaz carbonique pendant sa période de croissance en été, il résulte de ce bilan que les sols nordiques seraient en mesure d’émettre de l’ordre de 600 mille tonnes de ce gaz annuellement dans l’atmosphère, en se référant uniquement à leurs émissions hivernales et non estivales qui en toute logique sont plus importantes encore en raison du dégel saisonnier de la couche superficielle des sols dite couche active, dégel favorisant d’autant plus efficacement la dégradation de la matière organique que les températures sont plus élevées et qu’elle intervient davantage en milieu aqueux.

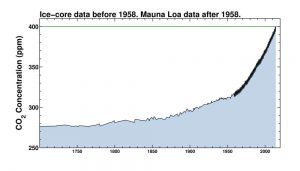

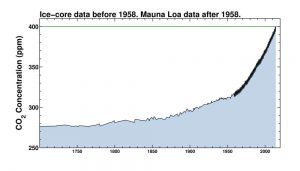

Courbe d’augmentation des concentrations en CO2 de l’atmosphère depuis la révolution industrielle

Les mesures antérieures à 1958 proviennent de l’analyse de carottes de glace issues des inlandsis du Groenland ou de l’Antarctique, celles qui leur sont postérieures correspondant à des analyses effectuées directement dans l’atmosphère sur le site de l’Observatoire du Mauna Loa, à Hawaï.

Plus que les valeurs elles-mêmes qui avoisinent aujourd’hui 410 ppm (ce qui n’avait pas été aussi élevé depuis environ 3 millions d’années), c’est surtout la rapidité avec laquelle celles-ci augmentent qui trahit l’intervention humaine, quasi de l’instantané à l’échelle des temps géologiques, et qui serait du jamais vu dans l’histoire relativement récente de la Terre, en l’occurrence depuis plusieurs dizaines de millions d’années selon une étude venant tout juste de paraître.

Crédit : Scripps Institution of Oceanography (Scripps CO2 Program)

Il peut toutefois paraître légitime de considérer que ces 600 000 tonnes de CO2 représentent somme toute une quantité plutôt faible, pour ne pas dire qu’elles seraient quantité négligeable au regard des 40 milliards de tonnes produites annuellement par les activités humaines. Cependant, n’oublions pas que la dégradation du pergélisol est vouée à s’intensifier en parallèle du réchauffement du climat (boucle de rétroaction positive évoquée plus haut) et que les quantités de gaz à effet de serre qui devraient en résulter seront susceptibles d’atteindre des proportions bien plus considérables dans un avenir rapproché, devant potentiellement jouer un rôle d’autant plus conséquent en termes de réchauffement global, en se surajoutant à nos émissions polluantes.

En effet et contrairement à ce qui était admis il y a peu de temps encore, en l’occurrence que le carbone émis par les sols durant l’hiver était probablement compensé par celui absorbé par les plantes (taïga et toundra) en été, l’Arctique serait en réalité un émetteur net de carbone du fait que la quantité de CO2 rejetée au cours de la saison froide s’avère supérieure à celle mobilisée par la végétation aux beaux jours. Dans la mesure où les températures augmentent en Arctique (y compris en hiver) et qu’elles le font plus que partout ailleurs, les émissions sont appelées à croître en parallèle de la fonte accélérée du pergélisol, qui entre autres se manifeste par l’apparition de nombreuses mares de thermokarst, émettrices de carbone, et les auteurs de l’étude estiment que les sols boréaux seront ainsi susceptibles de libérer de l’ordre de 40 % de carbone supplémentaire d’ici la fin du siècle, dans l’hypothèse du scénario le plus pessimiste envisagé par le GIEC en termes d’évolution des rejets anthropiques de gaz à effet de serre (« business as usual »). Comme précédemment indiqué, ce surcroît d’émission venant des sols devrait immanquablement amplifier l’effet de serre et donc le réchauffement de la planète si en contrepartie nous ne déployons suffisamment d’initiatives destinées à l’atténuer, par le biais, en premier lieu, d’une diminution radicale de nos propres émissions. Si à cela vient s’ajouter le fait que jusqu’à aujourd’hui, les modèles de prévision de l’évolution du climat ne prenaient en général guère en compte ces émissions en provenance du pergélisol en cours de décongélation, il paraît opportun de devoir supposer que les scénarios qui nous attendent, plutôt pessimistes dans l’ensemble, soient notablement sous-estimés en réalité.

Image du satellite Sentinel-2A des panaches de fumées provoqués par un incendie qui s’était déclaré dans le sud-est du Groenland durant l’été 2017

Image en couleurs naturelles enregistrée le 8 août de cet incendie localisé à 150 km au nord-est de Sisimiut, signe d’un été très sec étant intervenu dans la région où bien d’autres départs de feux s’étaient d’ailleurs manifestés.

Crédit : ESA / Copernicus / Comission européenne (visible sur le blog d’images « Un autre regard sur la Terre »)

D’autres photos satellitaires visibles sur le site de la NASA

Il semblerait par ailleurs nécessaire de retenir que durant cette expérience, n’a été considérée que l’influence du gaz carbonique et non celle du méthane, ce dernier n’ayant pas été mesuré bien qu’il puisse lui aussi être rejeté dans des proportions importantes en réponse à la dégradation par les micro-organismes de la matière organique des sols et des étendues aquatiques thermokarstiques. Sachant que son pouvoir réchauffant est de l’ordre de 28 fois supérieur comparé à celui du gaz carbonique (sur une durée de 100 ans), on prévoit que lui aussi puisse être à l’origine d’un renforcement conséquent de l’effet de serre au cours des périodes à venir.

C’est cette accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère qui est en particulier responsable des vagues de chaleur que nous connaissons aujourd’hui, entraînant elles-mêmes des sécheresses et qui deviennent de plus en plus fréquentes, intenses et de durée prolongée. Une tendance qui devrait se poursuivre, et pour cause, au cours des prochaines décennies. Une étude notamment stipulait il y a quelque temps qu’en l’absence d’une réduction drastique de nos émissions, pas moins des trois quarts de la population mondiale seraient victimes de fortes canicules à l’approche de la fin du siècle, dont on prévoit qu’elles seraient amplement meurtrières. Les vagues de chaleur sont non seulement préjudiciables en termes de santé publique, certains groupes d’âge étant particulièrement vulnérables en étant exposés à des températures excessives, mais ces phénomènes météorologiques extrêmes exacerbent aussi les risques d’incendie, les feux de végétation enregistrés l’an passé tant en Arctique que dans d’autres régions, notamment en Australie et aux États-Unis, ayant eu de surcroît des effets désastreux à l’encontre de la biodiversité.

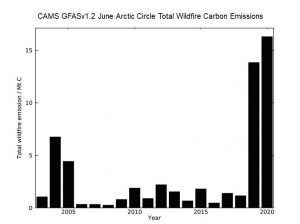

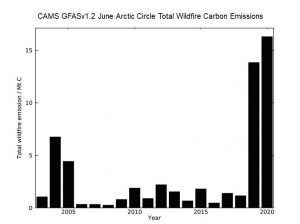

Evolution depuis 2003 du carbone (en millions de tonnes) émis durant le mois de juin par les incendies sévissant au nord du cercle polaire arctique

Source : Copernicus

La fréquence et l’extension des incendies qui ravagent aujourd’hui les régions arctiques font que nous assisterions en fin de compte à l’émergence d’une boucle de rétroaction supplémentaire, en l’occurrence une amplification du réchauffement en réponse au dégagement des gaz et des fumées (dont du CO2 en abondance) provoqué par ces feux qui se propagent jusqu’au cercle polaire, voire au delà, en prenant souvent des proportions gigantesques. Il suffit pour s’en convaincre de considérer l’étendue des incendies affectant actuellement les forêts boréales (taïga), mais aussi la toundra et ses tourbières riches en matière organique, dont certains sont actifs jusqu’en bordure de l’océan Arctique. Depuis plusieurs années en effet, ils frappent régulièrement la Sibérie ainsi que dorénavant l’Alaska et le nord du Canada, le Yukon en particulier, mais aussi le Groenland, étant une conséquence des vagues de chaleur sans précédent qui sont liées au bouleversement du climat de notre planète et qui sont aussi à l’origine, certes partiellement, de la disparition accélérée des glaces continentales et de la banquise de l’Arctique.

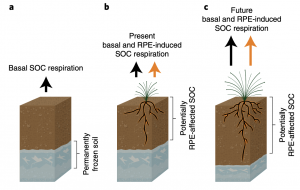

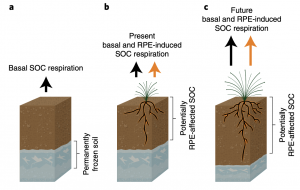

Représentation schématique de l’impact du développement racinaire sur la respiration et l’oxydation des sols des régions arctiques

De gauche à droite, l’oxydation de la matière organique que renferme le pergélisol augmente en lien avec la décomposition microbienne qui va en s’accentuant et s’accompagne d’un gain d’épaisseur de la couche active de surface.

Crédit : Illustration issue de l’article original (Keuper et al., 2020)

Tenter de comprendre la façon dont les flux de carbone évoluent au sein des zones boréales en proie à l’élévation des températures apparaît ainsi comme un enjeu crucial dans la mesure où sont de plus en plus à craindre des évolutions potentiellement catastrophiques du système climatique planétaire. Une étude toute récente en particulier (Keuper et al., 2020) met en évidence qu’avec le dégel du pergélisol, les végétaux auraient tendance à proliférer en Arctique. Une bonne nouvelle pourrait-on croire lorsqu’on s’en tient au volume additionnel de CO2 censé être extrait par ces plantes de l’atmosphère, si ce n’est qu’en parallèle, la même étude tend à démontrer que le développement de leurs systèmes racinaires (en importance et en profondeur) est susceptible d’intensifier la décomposition bactérienne des composés organiques initialement présents au niveau des sols, amplifiant les pertes de carbone vers l’atmosphère (sous forme de dioxyde et de méthane). La respiration du substrat étant facilitée par cet envahissement racinaire (accroissement qui de nos jours atteindrait 12 %), cela aurait pour conséquence d’accélérer l’oxydation de la matière organique et serait en mesure d’entraîner d’ici la fin du siècle le relargage de plus de 40 mégatonnes (= 40 millions de tonnes) supplémentaires de carbone en direction de l’atmosphère, principalement sous forme de CO2, les zones les plus sensibles se situant au nord du Canada (notamment de part et d’autre de la rivière Mackenzie, dans le Yukon et les Territoires du Nord Ouest), ainsi qu’au sud-est de la baie d’Hudson, mais aussi et surtout en Sibérie (occidentale et orientale). Ainsi, cette expansion de la végétation induite par le réchauffement en Arctique constituerait en somme un cercle vicieux de plus, rétroaction là encore positive, dont il conviendrait probablement de devoir l’intégrer, au même titre que d’autres, dans les modèles climatiques à venir.

Selon Christophe Cassou, dans une interview en juillet où celui-ci met tout particulièrement en avant l’importance du rôle de telles boucles de rétroaction positive, également qualifiées de « processus d’amplification », les régions arctiques sont des zones sentinelles qui nous informent sur l’état climatique de la Terre dans son ensemble car ce sont des zones où tout est amplifié et qui sont ainsi révélatrices de l’état de santé de notre planète. Et de préciser que nous aurions aujourd’hui atteint des seuils où les mécanismes de rétroaction sont très actifs, de sorte que nous serions (à l’échelle du globe) sur la trajectoire d’un réchauffement marqué qui était en fait prévu depuis plusieurs décennies, en considérant l’évolution anticipée de nos émissions de gaz à effet de serre.

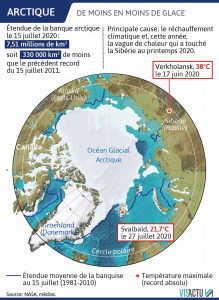

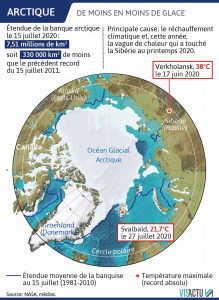

Etendue de la banquise au 15 juillet et records de température atteints cet été en Sibérie et au Svalbard

Crédit : Visactu (source NASA)

En Arctique, ce réchauffement accéléré a entraîné cette année une situation qualifiée d’alarmante, notamment en Sibérie qui a vécu une vague de chaleur sans précédent ayant débuté durant l’hiver (e.g. Clerbaux et al., 2020). Celle-ci est à l’origine de températures record observées dans cette région courant juin (ainsi qu’au Svalbard en juillet), d’une recrudescence des incendies (comme indiqué plus haut) et d’une fusion également sans précédent de la banquise en juillet (deux fois plus rapide que la moyenne des années 1980 à 2010 selon le NSIDC, le National Snow and Ice Data Center des États-Unis), cette fonte accélérée ayant naturellement aussi affecté le pergélisol de la région. Plus que cette intensification du réchauffement aux hautes latitudes, ce qui impressionne et paraît pour le moins déroutant, serait la persistance durant plusieurs mois d’affilée de ce phénomène de vague de chaleur ayant frappé le Grand Nord, avec des températures qui n’avaient encore jamais été observées à de telles latitudes.

Quand bien même l’origine de ces incursions chaudes peut être multiple, à l’image de la plupart des autres évènements climatiques extrêmes étant donné qu’il interviendrait toujours un facteur de variabilité naturelle tendant à créer spontanément des conditions plus chaudes ou plus froides selon les années, dans le cas présent existe immanquablement aussi une composante liée aux activités humaines, essentiellement nos rejets de gaz à effet de serre, venant renforcer ce processus de vague de chaleur (tout en diminuant la survenue de conditions froides). D’après C. Cassou, ainsi que d’autres, les conditions observées cette année en Arctique et plus spécifiquement en Sibérie auraient de fait été quasiment impossibles sans cette empreinte anthropique sur le climat qui s’exerce depuis bientôt deux siècles en parallèle de l’industrialisation. En témoigne en particulier une étude publiée récemment dans la revue Nature Geoscience (Padrón et al., 2020), ayant permis de modéliser les phénomènes de sécheresse à l’échelle planétaire et qui démontre que ceux-ci n’augmentent pas seulement au niveau des latitudes moyennes mais qu’ils concernent dorénavant aussi et de plus en plus les hautes latitudes, dont ces années-ci le nord de la Russie, siège des incendies qui se sont déroulés en Sibérie ainsi que dans l’Extrême-Orient russe, notamment en Yakoutie.

Un employé du Service de contrôle des forêts luttant contre un incendie en juillet de cette année dans la taïga de la région de Krasnoïarsk, en Sibérie orientale

Crédit : The Aerial Forest Protection Service / Handout via Reuters sur L’Orient-Le Jour (avec AFP)

Non seulement ces feux d’ampleur exceptionnelle sont susceptibles de fortement dégrader la qualité de l’air en ayant des effets nocifs sur la santé des populations résidant à proximité (aussi bien qu’éloignées du fait d’un potentiel transport par les vents des polluants atmosphériques sur de très longues distances), mais ils présentent indéniablement aussi un effet accélérateur du changement climatique puisqu’à la fois ils participent à éliminer des capteurs de dioxyde de carbone que sont les végétaux qu’ils détruisent, en même temps qu’ils libèrent d’énormes quantité de CO2, accentuant l’effet de serre et donc le réchauffement du globe.

En définitive, le changement climatique dont nous sommes les témoins tout autant que les initiateurs, serait en quelque sorte un amplificateur de la variabilité naturelle et c’est la conjonction des boucles de rétroaction positive, dont font partie les mécanismes conduisant au relargage par le pergélisol en train de fondre de quantités notables de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui apparaîtrait comme responsable du statut singulier et particulièrement préoccupant des zones arctiques qui se réchauffent plus que partout ailleurs. L’alternative semblant incontournable et qui bien sûr ne s’avère pas qu’en faveur du Grand Nord, serait de devoir s’engager dorénavant très rapidement dans une transition énergétique décarbonée, respectueuse, le plus possible, de nos sociétés et des écosystèmes, du moins de ce qu’il en reste…

Note : Cet article a été traduit par Cesare CENSI, Directeur scientifique et éditorial de la revue IL POLO, éditée par L’Istituto Geografico Polare « Silvio Zavatti » (Institut géographique polaire de Fermo, en Italie) et a été publié dans cette revue en 2021 :

Gilles BANZET (2021). Cambiamento climatico : il permafrost artico ormai emette più carbonio in inverno di quanto le pliante della regione ne assorbano con il bel tempo !… IL POLO, LXXVI (1), 58-68.

[Silvio Zavatti, explorateur italien (1917-1985), fut un « grand défenseur du peuple des glaces » et créa le seul musée transalpin consacré à l’environnement polaire, aux peuples arctiques et à la recherche polaire italienne (voir le site du Musée polaire « Silvio Zavatti », ainsi que les sommaires de la revue IL POLO )].