Une évaluation des retombées radioactives anthropiques en contexte arctique de haute latitude d’après une étude de sols au Svalbard

Essai nucléaire « Desert Rock IV » de 1952 au Nevada

Source : Wikipédia

Domaine public

Les traces d’une contamination radioactive, témoins des essais d’armes nucléaires et notamment des tests atmosphériques qui furent pratiqués massivement à la fin des années 1950 et au début des années 1960, sont omniprésentes à la surface du globe en raison des retombées qui succédèrent aux explosions[1] Au total, plus de 540 explosions nucléaires expérimentales furent réalisées dans l’atmosphère entre 1945 et 1980, principalement dans l’hémisphère Nord, par les Etats-Unis, l’Union soviétique, la France, la Chine et le Royaume-Uni. La plupart ont cependant pris fin dès 1962 pour être progressivement remplacées par des tirs souterrains (ce qui ne signifie pas qu’ils n’eurent plus d’impact sur l’environnement). Concernant la zone arctique en particulier, l’URSS effectuera un total de 91 tirs atmosphériques dans l’archipel de Nouvelle-Zemble (dont la plus importante explosion à l’air libre jamais réalisée) pour un équivalent de 240 Mt (millions de tonnes) de TNT, soit plus de la moitié de la puissance totale des essais pratiqués dans l’atmosphère durant cette période, estimée à 440 Mt (source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Ces explosions atomiques ont eu pour conséquence le rejet et la dissémination de composés radioactifs dans l’environnement, sachant que la contamination affectera l’ensemble du globe du fait de la répartition des sites de tir et du nombre d’essais effectués. Une explosion nucléaire étant due à la fission d’atomes lourds tels que l’uranium 235 ou le plutonium 239, elle entraîne un dégagement d’énergie considérable, en même temps que l’émission de produits de fission et d’activation. Une cinquantaine de radionucléides primaires peuvent être générés par fragmentation des noyaux d’uranium ou de plutonium, radionucléides qui en se désintégrant vont à leur tour engendrer plus de 200 radionucléides secondaires parmi lesquels le césium 137, le strontium 90 et l’iode 131. Tandis que le strontium 90 et le césium 137 ont une période radioactive ou demi-vie d’une trentaine d’années (temps nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié), cette période est supérieure à 400 ans pour l’américium 241 et atteint respectivement 6 600 ans et 24 000 ans pour le plutonium 240 et le plutonium 239, de sorte que la contamination peut perdurer durant des millénaires.. Les connaissances sur l’importance et les sources de la pollution terrestre en Arctique étant plutôt limitées du fait de la rareté des observations effectuées en milieu continental (ces mesures concernent davantage les eaux, la glace et les sédiments des mers arctiques), une équipe de chercheurs polonais a entrepris d’évaluer les concentrations et la répartition en radio-isotopes issus de ces retombées à partir d’une étude des sols d’une portion de la zone côtière occidentale du Spitzberg (archipel du Svalbard), retombées radioactives liées aux essais historiques mais pouvant également témoigner de rejets de l’industrie nucléaire sur le plan régional (en provenance de la zone arctique européenne notamment) ou encore d’accidents nucléaires tels l’explosion en 1986 du réacteur n° 4 de la centrale de Tchernobyl ou plus récemment, la fusion de trois réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi[2] Voir sur notre site l’article intitulé « La radioactivité de Fukushima s’exporte jusqu’en Arctique », où l’accent est mis sur la rapidité avec laquelle un panache radioactif peut se disperser dans l’atmosphère et atteindre des distances assez considérables dans des délais relativement courts, la quasi totalité de l’atmosphère de l’hémisphère Nord ayant manifestement été contaminée en seulement quelques semaines dans ce cas précis..

Contexte de l’étude :

L’étude a consisté en une analyse de certains radio-isotopes et à en déterminer les rapports de façon à tenter de quantifier les retombées atmosphériques, d’en identifier les origines et de prévoir les possibles remobilisations ultérieures de ces radioéléments du fait du réchauffement climatique, dont il n’est plus à démontrer qu’il affecte fortement la région arctique. Elle concerne divers types de sols présents en aval des glaciers de Scott et du Renard, situés dans la partie nord-ouest du Wedel Jarlsberg Land (sud-ouest du Spitzberg). Les échantillons ont été prélevés au niveau de la zone proglaciaire[3] La zone proglaciaire correspond à la zone de piémont d’un glacier, située à l’avant du front du glacier, et recueille l’écoulement des eaux de fonte en provenance de celui-ci. Une marge proglaciaire est une zone plus restreinte, localisée immédiatement en aval du front du glacier. Elle peut être influencée par des processus à la fois glaciaires, gravitaires, fluvio-glaciaires (dus aux eaux de fonte) et glacio-lacustres, l’action des eaux y étant d’autant plus marquée qu’elle présente généralement un état de fraîcheur remarquable. L’absence presque totale de végétation, le manque de consolidation des dépôts qui y sont accumulés et leur drainage malaisé en font une zone mouvante, en perpétuelle transformation, car sujette à une érosion rapide et donc à des remaniements fréquents. Elle est ainsi le reflet d’une dynamique glaciaire actuelle et passée, étant susceptible, au cours de la déglaciation, d’enregistrer le recul progressif du glacier vers l’amont en conservant des vestiges d’anciens fronts glaciaires, sous forme de cordons morainiques notamment., à proximité immédiate des fronts actuels des glaciers, mais aussi à une certaine distance (d’ordre kilométrique) de ceux-ci, le long d’anciennes marges proglaciaires matérialisant les traces de retraits successifs au cours des 80 dernières années, ainsi que dans des zones de toundra « sèche », davantage éloignées et censées ne plus être sous l’influence directe de l’écoulement des eaux de fonte des glaciers en question.

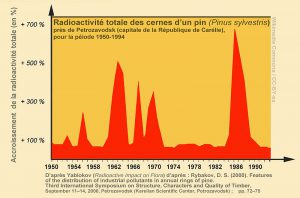

Pics de radioactivité décelés dans les anneaux de croissance d’un pin sylvestre de Carélie, synchrones des retombées survenues entre 1950 et 1990

Sont en particulier bien marquées les traces (liées au carbone 14) des essais nucléaires de 1962 en Nouvelle-Zemble et de l’accident de Tchernobyl en 1986.

Source : Wikimedia Commons

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

Les éléments dominants du relief de la zone considérée sont d’anciennes terrasses marines datant du Pléistocène ou de l’Holocène, les terrasses basses (les plus proches du littoral) étant constituées de sables et de graviers, les plus hautes comprenant aussi des argiles et des silts argileux (d’un point de vue granulométrie). Les sols analysés se sont développés sur ces dépôts du Quaternaire qui incluent également des éboulis de pente, des dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires, ainsi que des sédiments marins. Une douzaine de profils ont été échantillonnés par carottage, répartis en trois catégories : sols primitifs (formés aux dépens de moraines basales déposées récemment, dont les matériaux parents n’ont été que peu modifiés par les processus pédogénétiques), sols de toundra (sols bruns, de faible épaisseur, apparus sur des niveaux très perméables de sables et de graviers constitutifs de terrasses marines) et alluvions actuelles (issues d’une moraine d’ablation ou d’un petit cours d’eau). La longueur des carottes variait de 10 cm à 14 cm, étant fonction de la profondeur des matériaux fins de surface (seuls échantillonnables), lesquels reposaient sur des niveaux de granulométrie plus importante n’ayant pu être prélevés du fait de la technique employée. Ces carottes ont ensuite été découpées en tranches de deux centimètres d’épaisseur, chacune étant chauffée puis tamisée et préparée à des fins d’analyse des divers radioéléments. Des profils verticaux de concentrations ont ainsi pu être établis de façon à estimer les variations temporelles des flux de radionucléides, ainsi que leur mobilité post-dépôt éventuelle. Ont également été mesurées les propriétés physico-chimiques des sols eux-mêmes (telles leur pH, leurs teneurs en matière organique et en carbonate de calcium, leur texture, leur composition minéralogique et leur capacité d’adsorption), dans le but, notamment, d’évaluer leur propension à fixer les radio-isotopes concernés.

Le Cap Lyell et la baie de Bellsound vus d’avion, Wedel Jarlsberg Land (Sud-Ouest du Spitzberg)

Le glacier de Scott occupe le cirque au premier plan sur la gauche, jouxtant le bord du cliché. On distingue également d’anciennes terrasses marines, non loin de la ligne de rivage actuelle.

Source : Wikimedia Commons

Crédit photo : Bjoertvedt

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

Ces derniers, en l’occurrence le césium 137 (137Cs), l’américium 241 (241Am), le plutonium 238 (238Pu) et de façon indifférenciée, le plutonium 239 et le plutonium 240 (239+240Pu), ont été analysés par spectrométrie gamma ou spectrométrie alpha, leurs concentrations devant être considérées en termes d’activité, exprimée sous forme de becquerels par kilogramme de matière sèche (Bq/kg) ou par unité de surface (Bq/m2)[4] Le becquerel (en hommage à Henri Becquerel) est l’unité du Système international caractérisant l’activité d’un radionucléide et correspondant à une désintégration par seconde. L’activité (radioactivité), exprimée en becquerels (Bq), est ainsi définie comme étant le nombre de désintégrations par seconde au sein d’une certaine quantité de matière. A titre d’exemple, un être humain de 70 kg présente une activité de l’ordre de 8 000 Bq, dont environ 4 500 sont dus au potassium 40. Le becquerel par kilogramme (Bq/kg) ou activité massique (nombre de désintégrations par unité de temps et par unité de masse) caractérise ainsi la teneur globale d’une substance radioactive en radioéléments, soit de l’ordre de 115 Bq/kg dans l’exemple du corps humain, alors que la radioactivité naturelle de l’eau de mer ou de certaines eaux minérales est de l’ordre de 12 Bq/kg, soit dix fois inférieure, due au potassium 40 là encore. A l’échelon supérieur, la radioactivité naturelle du granite atteint de l’ordre de 1 000 Bq/kg en raison de ses teneurs en potassium mais aussi en uranium et en thorium, soit environ dix fois plus que le corps humain. Le becquerel par mètre carré (Bq/m2) est utilisé pour caractériser les contaminations de surfaces, suite à des épanchements de fluides radioactifs ou à des retombées radioactives atmosphériques. Pour exemple, l’ordre de grandeur des retombées constatées en France à la suite de l’accident nucléaire de Tchernobyl a pu atteindre 4 000 Bq/m2, sachant qu’une valeur de 400 Bq/m2 correspond classiquement à la limite de prise en compte d’une contamination surfacique (pour des émetteurs alpha) en dessous de laquelle il n’est pas jugé nécessaire d’entreprendre une décontamination. Dans l’étude présente, la quantité de radionucléides calculée par unité de surface a été obtenue en combinant leurs activités par unité de masse (en Bq/kg) et la quantité de matière sèche présente par unité de surface (en kg/m2), qui fut évaluée pour chacun des sols analysés.. La répartition des divers radionucléides mesurés en fonction des profondeurs a permis de classer les différents niveaux des profils de sols selon que ces radioéléments étaient indétectables ou que leurs concentrations se révélaient modérées ou élevées, voire très élevées. Il n’existe apparemment pas de relation entre la texture des sols analysés (de granulométrie plus ou moins fine notamment) et leurs teneurs en radionucléides mais il semble intéressant de prendre en considération le fait que ces sols présentaient des concentrations très variables en matière organique, fonction de leur degré d’évolution : depuis des concentrations pouvant être négligeables à propos des sols primitifs (qui furent échantillonnés à proximité immédiate des glaciers et dont les concentrations les plus faibles correspondaient à des sols montrant une quasi absence de différenciation sur le plan morphologique), jusqu’à des teneurs nettement plus importantes, représentatives des sols de toundra (d’une plus grande maturité tout en étant plus structurés puisque pouvant paraître sous forme de sols polygonaux, supportant de surcroît une végétation plus abondante, leurs concentrations en carbone étant d’autant plus élevées, tant en surface qu’en profondeur, qu’ils semblaient évolués). Une corrélation très nette existe entre les valeurs de pH et les teneurs en matière organique, le pH diminuant d’autant plus que les sols sont enrichis en composés organiques, tout en restant modérément acide (les pH observés les plus faibles étaient de 5,5). Ce phénomène s’explique par le fait que ces sols les plus matures ont subi un lessivage plus important et sur le long terme des carbonates qu’ils renfermaient initialement. On retiendra ainsi que sur le plan minéralogique et indépendamment de leur localisation, les sols examinés qui au départ sont constitués d’une même association de minéraux détritiques faite de quartz, de feldspaths alcalins, de mica, de chlorite, de calcite et de dolomite, se distinguent par leurs teneurs respectives en carbonates dont la dissolution serait sous l’influence de leur richesse en matière organique, teneurs en carbonates qui constituent dès lors le principal facteur permettant de les différencier.

Prélèvements en vue de datations (âges d’exposition déterminés à l’aide d’isotopes cosmogéniques) au niveau de la moraine terminale du glacier de Scott

Crédit photo : Will Philipp

Source : UNIS

On notera par ailleurs que leurs teneurs en eau et les mesures de sorption réalisées en laboratoire démontrent que leurs capacités d’adsorption sont étroitement corrélées avec leurs concentrations en matière organique. Les auteurs en déduisent que les composés organiques sont ainsi susceptibles d’exercer un contrôle important d’un point de vue sorption et rétention des radionucléides, du moins pour les sols les plus humifères. Les mesures des capacités d’échange de cations (CEC) sont également en faveur d’un rôle prépondérant de la matière organique, en plus de celui des phyllosilicates qui interviendraient également mais dans une moindre mesure.

Principaux résultats d’analyses et interprétation :

Dans le détail, les mesures effectuées indiquent que les concentrations en radioéléments des sols de toundra sont du même ordre de grandeur que les valeurs obtenues pour des sols comparables analysés lors des rares études entreprises antérieurement au Svalbard, alors que les concentrations en 137Cs, 241Am et 239+240Pu sont considérablement plus importantes dans certains profils de la zone proglaciaire, au pied du glacier de Scott en particulier. De fortes teneurs avaient été préalablement observées dans des tourbes ainsi que dans des horizons organiques d’autres sols du Svalbard, sans cependant qu’elles ne dépassent le flux global estimé des retombées ayant atteint la région par voie atmosphérique. Pour les sols de toundra ainsi que pour certains sols de la zone proglaciaire, prélevés en aval du glacier du Renard, le 137Cs reste inférieur à ce flux total estimé, alors que les concentrations en 239+240Pu excèdent les valeurs des études antérieures ainsi que la somme des retombées issues de l’ensemble des essais nucléaires atmosphériques réalisés de 1950 à 1962 entre 70° et 80° de latitude nord (essais soviétiques de Nouvelle-Zemble). Pour ces mêmes profils, le 137Cs peut être relativement élevé au regard de sols comparables analysés préalablement. L’ 241Am peut lui aussi dépasser les valeurs rencontrées antérieurement, en particulier dans des tourbes du Sud-Ouest du Svalbard. On retiendra surtout que dans certains profils de la zone proglaciaire, échantillonnés en aval du glacier de Scott, les activités du 137Cs, du 239+240Pu et du 238Pu peuvent excéder, à hauteur d’un ordre de grandeur, l’ensemble des valeurs de référence rapportées dans la littérature concernant la région.

Langue glaciaire atteignant le bord de mer dans le Tinayrefjorden, Haakon VII Land, Ouest du Spitzberg

Source : Wikimedia Commons

Crédit photo : Bjoertvedt

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

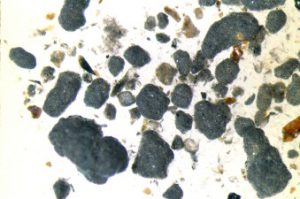

De fortes variabilités spatiales des concentrations en 137Cs et en 239+240Pu ont été décrites dans des zones géographiques et sous des conditions climatiques variées. Elles s’expliquent classiquement comme étant sous l’influence de facteurs tels qu’un contrôle des dépôts en fonction de l’intensité des précipitations, une hétérogénéité et/ou une redistribution de la couverture neigeuse, des différences de densité, de perméabilité et/ou de capacité d’adsorption des sols concernés, en même temps qu’une redistribution éventuelle des particules constituant ces derniers. Il est néanmoins très improbable que de tels phénomènes aient pu entraîner à eux seuls des enrichissements de l’importance de ceux constatés ici dans certains profils de la zone proglaciaire. Afin de rendre compte de ces teneurs anormalement élevées, les auteurs envisagent que des granules de cryoconite[5]La cryoconite est définie classiquement comme étant une couche de particules minérales et organiques de couleur foncée, fines poussières apportées par le vent et s’accumulant à la surface de la neige et des glaciers. Elle est composée de poussières issues de lointains déserts continentaux ou de terres agricoles tout aussi éloignées, de suies provenant notamment des émissions de centrales thermiques, de retombées de cendres volcaniques ou de poussières météoritiques ou cosmiques. Initialement décrite au Groenland, on en retrouve en abondance au Spitzberg. Ces fines particules entraînent la formation de « trous à cryoconite », petits trous cylindriques verticaux de diamètres variés mais de profondeur uniforme, correspondant à des sortes d’alvéoles de dissolution dues à la fonte de la glace sous-jacente lorsque ces particules sont réchauffées par le soleil, ce qui a pour effet d’accélérer la fonte de la surface glacée sur laquelle elles se déposent. Contenant fréquemment de l’eau liquide en été, les trous à cryoconite constituent une niche vis-à-vis d’organismes adaptés au froid qui peuvent ainsi y prospérer. Les granules de cryoconite sont des agrégats quasi sphériques dont les études microstructurales démontrent qu’ils renferment des micro-organismes photosynthétiques, des cyanobactéries en particulier, de même que des substances polymères extracellulaires, omniprésentes et dont l’importance a été soulignée en ce sens qu’elles seraient susceptibles d’exercer un contrôle biologique des dimensions et de la stabilité de tels agrégats, en jouant également un rôle d’un point de vue cryoprotection et assimilation des nutriments (e.g. Langford et al., 2014)., agrégats de substances minérales et organiques présents à la surface des glaciers, pourraient être à l’origine de cette exacerbation de la radioactivité dans la mesure où ils constitueraient une source secondaire de radionucléides, en ayant favorisé leur concentration. Les impuretés accumulées à la surface des névés et des glaciers sont en majeure partie d’origine locale mais elles contiennent cependant très souvent des polluants dont le transport atmosphérique a pu intervenir à l’échelle planétaire. Des concentrations très élevées en radioéléments (notamment en 137Cs, 239+240Pu et 238Pu) ont en particulier été découvertes dans des cryoconites de glaciers autrichiens. D’autres chercheurs indiquent la présence de fortes teneurs en métaux lourds dans des cryoconites de certains glaciers de la région de Ny-Alesund (Nouvelle-Alesund, localité située plus au nord, à environ 150 km de la zone étudiée). Ces quelques exemples suggèrent que des éléments métalliques à l’état de traces, dont des radionucléides, transportés dans l’atmosphère en étant liés à des aérosols de microparticules solides, sont effectivement susceptibles, lorsqu’ils se retrouvent au sol, d’être fixés et concentrés à la surface des glaciers par l’intermédiaire de granules de cryoconite.

< strong>Trous à cryoconite à la surface d’un glacier de la péninsule Broggerhalvoya, Oscar II Land, Nord-Ouest du Spitzberg

La chaussure au bas du cliché donne l’échelle.

Source : Wikimedia Commons

Crédit photo : Superchilum

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

D’une manière générale, les granules de cryoconite sont fréquents au voisinage des zones d’ablation des glaciers, particulièrement ceux situés en altitude et d’autant plus sous de hautes latitudes. Ces agrégats sont constitués d’une association de particules minérales, de composés organiques et de micro-organismes vivants, notamment des cyanobactéries, de structure filamenteuse. La taille de ces agglomérats quasi sphériques s’accroît progressivement du fait de la multiplication des micro-organismes et du piégeage de matériel minéral ou par coalescence de granules de dimensions moindres. La rétention de radionucléides par les granules de cryoconite s’explique du fait de l’existence d’affinités entre éléments métalliques et certaines substances organiques extracellulaires excrétées par les micro-organismes présents, permettant de neutraliser en les immobilisant ces éléments de toxicité souvent prononcée (a fortiori s’il s’agit de radio-isotopes) et d’empêcher ainsi qu’ils ne pénètrent à l’intérieur de leurs cellules.

Etant donné que les granules de cryoconite peuvent « survivre » durant plusieurs cycles annuels de gel/dégel, qu’ils ont tendance à se désagréger lorsqu’ils atteignent une certaine dimension qui n’excède généralement pas 3 millimètres et que les fragments obtenus sont susceptibles de croître à leur tour, ce type de recyclage aura pour effet de prolonger leurs durées d’exposition vis-à-vis des retombées radioactives, participant ainsi à concentrer les radioéléments. Ce fut notamment le cas lors des pics de retombées des années 1960 ou à la suite de l’accident de Tchernobyl, les rapports de radio-isotopes mesurés dans des cryoconites alpines confirmant que de telles retombées atmosphériques planétaires sont bien l’une des sources, sinon la source principale de leur contamination radioactive, tout en démontrant que les matériaux qui les constituent sont susceptibles de persister à la surface des glaciers sur des durées pouvant atteindre 40 ans, d’où les enrichissements constatés.

Toundra du Nordenskiöld Land, Sud-Ouest du Spitzberg

Photo prise en direction du Cap Lyell. Dans le fond, vers la gauche et au centre, sont visibles les glaciers du Renard et de Scott, respectivement.

Source : Wikimedia Commons

Crédit photo : Jerzy Strzelecki

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

Le faible albédo des dépôts de cryoconite (celle-ci apparaît systématiquement de couleur sombre) contribue à accélérer la fusion de la glace environnante et entraîne la formation de puits de dissolution (« trous à cryoconite ») ainsi que la production d’eaux de fonte dont le ruissellement favorise l’ablation des glaciers. Cette migration des eaux en surface est susceptible d’entraîner des granules de cryoconite vers l’aval (lessivage), qui pourront alors rejoindre les systèmes de drainage sous-glaciaire et supra-glaciaire et se disperser parmi des sédiments initialement moins enrichis en radioéléments, ce qui aura pour effet d’atténuer la radioactivité initiale. Inversement, il peut se produire une immobilisation de cryoconite dans la glace de surface favorisée par la présence d’une croûte d’altération, relativement poreuse, qui la protège du ruissellement et dont on sait qu’elle a tendance à se développer préférentiellement sur les glaciers de haute latitude. De fortes concentrations en radionucléides dans la zone d’avant-front d’un glacier pourront ainsi traduire un dépôt in situ de granules de cryoconite (et leur concentration) au moment de la fusion du front du glacier, accompagnant son retrait.

Les teneurs en radionucléides mesurées diffèrent elles aussi en fonction du type de paysage, les concentrations les plus élevées ayant été observées dans la zone d’avant-front du glacier de Scott, zone proglaciaire dont on estime qu’elle a subi une déglaciation relativement récente (durant les années 1960 à 1990), de sorte qu’une remobilisation des radioéléments, en l’occurrence par les eaux de fonte, reste théoriquement limitée. Des teneurs plus modérées, assez typiques de celles que l’on rencontre habituellement au Svalbard, sont présentes dans les zones de toundra, ayant été échantillonnées en dehors des zones d’extension holocène des glaciers, ce qui fait qu’elles n’ont logiquement pu être sous l’influence d’un ruissellement d’eaux de fonte postérieur aux retombées. Ces sols de toundra ayant été exposés durant l’intégralité de la période des émissions radioactives, leurs concentrations sont susceptibles de coïncider avec le cumul de l’ensemble des retombées correspondantes. Enfin, des concentrations inférieures aux précédentes, voire insignifiantes ou nulles, s’observent au niveau de moraines terminales, d’alluvions récentes ou de sols prélevés à proximité immédiate de l’actuel front des glaciers, les sédiments correspondants étant principalement issus d’une érosion sous-glaciaire, de sorte qu’ils sont censés ne renfermer que de faibles proportions de débris en provenance de la surface des glaciers.

Sources des radionucléides :

Les retombées radioactives des essais nucléaires réalisés dans l’atmosphère au milieu du XXème siècle sont caractérisées par des valeurs basses du rapport 238Pu/239+240Pu, que l’on retrouve dans certains des profils analysés et notamment dans les sols de type toundra dont le contenu en radionucléides est bien ainsi représentatif de ces retombées à l’échelle planétaire.

Une autre source de pollution radioactive en Arctique : les déchets immergés

Sites de déchets radioactifs au large de la Nouvelle-Zemble où des conteneurs de déchets et des réacteurs de sous-marins nucléaires, voire un sous-marin complet, furent coulés en mer.

Source : Wikimedia Commons

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

En revanche, les sols les plus enrichis en radio-isotopes de la zone proglaciaire montrent des rapports nettement plus élevés, suggérant une contribution de radionucléides d’origine distincte, venue s’ajouter aux retombées issues des armes nucléaires. D’autres sources de plutonium, localisées en particulier dans des régions qui sont en connexion avec la zone arctique européenne, sont susceptibles d’être impliquées, telles les rejets en mer (routiniers ou accidentels) de substances radioactives en provenance de l’usine de retraitement de Sellafield, dans le Nord de l’Angleterre, ou les rejets issus des installations nucléaires et des sites de stockage de déchets radioactifs des bassins de l’Ob et du Ienisseï, en Russie (fleuves se jetant tous deux en mer de Kara), ou encore les retombées atmosphériques consécutives à des accidents nucléaires tels l’explosion du réacteur de Tchernobyl. Dans la mesure où ces sources secondaires ont des signatures suffisamment différentes comparées aux retombées liées aux essais historiques, étant en l’occurrence caractérisées par des valeurs du rapport 238Pu/239+240Pu beaucoup plus élevées, une contribution même relativement faible les concernant sera susceptible d’accroître de façon assez considérable les valeurs de ce rapport, dans des proportions au moins comparables à l’augmentation observée ici dans les sols les plus enrichis de la zone proglaciaire. Les traces d’une contamination par des déchets radioactifs provenant des usines de retraitement de combustibles nucléaires ont effectivement été retrouvées dans le milieu marin alentour, de même que les polluants déversés par les rivières en mer de Kara pourront être présents dans cette zone du Svalbard après un transport sous l’action des courants marins. Un transfert de radionucléides de l’océan vers la terre ne peut néanmoins se produire que lorsqu’ interviennent des aérosols ou des apports provenant d’animaux se nourrissant en mer (oiseaux et mammifères) mais les sols analysés les plus enrichis en radioéléments sont beaucoup trop éloignés du rivage pour être sous l’influence des embruns et il n’y a pas de colonies d’oiseaux marins à proximité. Des retombées liées au nuage de Tchernobyl doivent également être écartées en tant que source significative de la contamination en plutonium au Svalbard dans la mesure où cet élément fut transporté principalement par des aérosols qui ne s’étendirent pas au-delà de la partie méridionale de la Finlande. Il en ressort qu’il faille sans doute faire appel, du moins pour les sols particulièrement radioactifs de la zone proglaciaire, à la contribution possible d’autres sources de radionucléides, non encore identifiées à ce jour.

En conclusion :

Cryoconite en bordure d’une crevasse du Langjökull, glacier de l’Ouest de l’Islande

Source : Wikimedia Commons

Crédit photo : Ville Miettinen

Certains droits réservés : Licence Creative Commons

Les principaux résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence une importante variabilité des concentrations en radionucléides au sein des sols de la région, prélevés à proximité ou au contraire à distance du front des glaciers, parfois même près du littoral. Le césium 137 pouvait ne pas avoir été détecté, en particulier dans les échantillons collectés à proximité immédiate des fronts glaciaires actuels ou dans des alluvions récentes de cours d’eau proglaciaires. L’absence de cet isotope, symptomatique de retombées nucléaires, signifie que les matériaux analysés provenaient d’une érosion sous-glaciaire ou de la remobilisation récente de dépôts préalables qui ne furent pas exposés aux retombées radioactives historiques. A l’autre extrême, deux profils en particulier, prélevés dans la zone proglaciaire du glacier de Scott, montraient des concentrations très élevées concernant l’ensemble des radionucléides considérés, ce qui semble devoir s’expliquer par l’intervention de granules de cryoconite, agglomérats de poussières atmosphériques, de matière organique et de micro-organismes se développant à la surface des glaciers et se redéposant sur place au moment de leur retrait. Leurs aptitudes à concentrer les radio-isotopes sont liées à des composés organiques produits par les micro-organismes et destinés à immobiliser les ions métalliques présents dans le milieu, éléments couramment issus de contaminants transportés dans l’atmosphère. Leur enrichissement en radionucléides serait d’autant facilité que ces granules sont susceptibles de persister durant des décennies. Entre ces deux extrêmes, un niveau de concentrations intermédiaires était présent dans des sols originaires de zones recouvertes par la toundra arctique, situées à distance de la zone proglaciaire et censées ainsi ne plus être sous l’influence de circulations d’eaux de fonte, du moins en surface. Leurs teneurs en radioéléments sont représentatives du

Trous à cryoconite à la surface d’un glacier himalayen

Crédit photo : N. Takeuchi

flux atmosphérique global ayant été estimé pour la région, ce qui corrobore l’hypothèse que ces sols ont bien été exposés aux retombées liées aux essais nucléaires atmosphériques, en premier lieu (voire essentiellement) les essais russes pratiqués en Nouvelle-Zemble, sans qu’ils n’aient fait l’objet de processus de remobilisation ultérieurs. Au premier abord, il semble que seuls les composés organiques des sols en question soient susceptibles d’influencer de façon significative le comportement des radioéléments, les horizons supérieurs des sols de toundra ayant effectivement tendance à retenir d’autant mieux les radionucléides qu’ils étaient enrichis en matière organique. En revanche, les profils de la zone proglaciaire prélevés au plus près des fronts des glaciers et composés principalement d’éléments minéraux peu ou pas altérés, montraient une capacité d’adsorption nettement moindre.

Ces mesures de la radioactivité consécutive aux retombées d’essais nucléaires atmosphériques peuvent aider à dresser un aperçu de la dynamique de déglaciation au sein de systèmes glaciaires-proglaciaires et notamment des transferts de matériaux intervenant lors des phénomènes d’érosion et de transport de sédiments. Une absence de retombées (radionucléides non détectables) peut notamment indiquer que la zone analysée était récemment encore recouverte par de la glace ou que nous sommes en présence de matériaux en provenance d’une telle zone mais ayant été redéposés plus en aval.

Granules de cryoconite de taille millimétrique en provenance du glacier Yala, Himalaya

Crédit photo : N. Takeuchi

Appréhender les concentrations et le comportement des radioéléments d’origine anthropique dans les sols de la région arctique semble d’importance sur le plan radioécologique étant donné qu’ils pourront constituer une source de pollution sur le long terme, eu égard aux chaînes alimentaires, relativement courtes en comparaison. Bien qu’elles soient censées être limitées dans un tel contexte de haute latitude (le gel des terrains ayant plutôt tendance à entraîner une immobilisation des radioéléments), des remobilisations pourraient être induites par une amplification du réchauffement climatique (amplification polaire), ne serait-ce qu’en réponse à un allongement des périodes de dégel, susceptible d’accroître l’épaisseur de la couche active des sols[6] Voir sur notre site le dossier intitulé « Transfert accru de carbone du pergélisol vers l’océan Arctique et dégazage des tourbes de Sibérie en réponse au réchauffement planétaire », qui invoque en particulier une accentuation, sous l’effet du changement climatique, de la remobilisation de l’horizon supérieur organique des sols et des transferts de nutriments qui en découlent dans les zones recouvertes de pergélisol en cours de dégradation.. Des changements dans le régime des précipitations, combinés à une intensification des processus biologiques, seraient ainsi en mesure d’influencer les transferts et d’entraîner une redistribution des radionucléides, en direction ou à partir des sols contaminés ou appelés à le devenir en raison de telles remobilisations. On peut également imaginer qu’en parallèle intervienne une accentuation de la contamination, localement tout du moins, dès lors qu’elle serait partiellement encore sous le contrôle de granules de cryoconite (à la surface des glaciers), granules aptes à concentrer les radioéléments par l’intermédiaire de micro-organismes dont la prolifération pourrait être renforcée par l’augmentation des températures.

Notes de bas de page

| ↑1 | Au total, plus de 540 explosions nucléaires expérimentales furent réalisées dans l’atmosphère entre 1945 et 1980, principalement dans l’hémisphère Nord, par les Etats-Unis, l’Union soviétique, la France, la Chine et le Royaume-Uni. La plupart ont cependant pris fin dès 1962 pour être progressivement remplacées par des tirs souterrains (ce qui ne signifie pas qu’ils n’eurent plus d’impact sur l’environnement). Concernant la zone arctique en particulier, l’URSS effectuera un total de 91 tirs atmosphériques dans l’archipel de Nouvelle-Zemble (dont la plus importante explosion à l’air libre jamais réalisée) pour un équivalent de 240 Mt (millions de tonnes) de TNT, soit plus de la moitié de la puissance totale des essais pratiqués dans l’atmosphère durant cette période, estimée à 440 Mt (source : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire). Ces explosions atomiques ont eu pour conséquence le rejet et la dissémination de composés radioactifs dans l’environnement, sachant que la contamination affectera l’ensemble du globe du fait de la répartition des sites de tir et du nombre d’essais effectués. Une explosion nucléaire étant due à la fission d’atomes lourds tels que l’uranium 235 ou le plutonium 239, elle entraîne un dégagement d’énergie considérable, en même temps que l’émission de produits de fission et d’activation. Une cinquantaine de radionucléides primaires peuvent être générés par fragmentation des noyaux d’uranium ou de plutonium, radionucléides qui en se désintégrant vont à leur tour engendrer plus de 200 radionucléides secondaires parmi lesquels le césium 137, le strontium 90 et l’iode 131. Tandis que le strontium 90 et le césium 137 ont une période radioactive ou demi-vie d’une trentaine d’années (temps nécessaire pour que la radioactivité diminue de moitié), cette période est supérieure à 400 ans pour l’américium 241 et atteint respectivement 6 600 ans et 24 000 ans pour le plutonium 240 et le plutonium 239, de sorte que la contamination peut perdurer durant des millénaires. |

|---|---|

| ↑2 | Voir sur notre site l’article intitulé « La radioactivité de Fukushima s’exporte jusqu’en Arctique », où l’accent est mis sur la rapidité avec laquelle un panache radioactif peut se disperser dans l’atmosphère et atteindre des distances assez considérables dans des délais relativement courts, la quasi totalité de l’atmosphère de l’hémisphère Nord ayant manifestement été contaminée en seulement quelques semaines dans ce cas précis. |

| ↑3 | La zone proglaciaire correspond à la zone de piémont d’un glacier, située à l’avant du front du glacier, et recueille l’écoulement des eaux de fonte en provenance de celui-ci. Une marge proglaciaire est une zone plus restreinte, localisée immédiatement en aval du front du glacier. Elle peut être influencée par des processus à la fois glaciaires, gravitaires, fluvio-glaciaires (dus aux eaux de fonte) et glacio-lacustres, l’action des eaux y étant d’autant plus marquée qu’elle présente généralement un état de fraîcheur remarquable. L’absence presque totale de végétation, le manque de consolidation des dépôts qui y sont accumulés et leur drainage malaisé en font une zone mouvante, en perpétuelle transformation, car sujette à une érosion rapide et donc à des remaniements fréquents. Elle est ainsi le reflet d’une dynamique glaciaire actuelle et passée, étant susceptible, au cours de la déglaciation, d’enregistrer le recul progressif du glacier vers l’amont en conservant des vestiges d’anciens fronts glaciaires, sous forme de cordons morainiques notamment. |

| ↑4 | Le becquerel (en hommage à Henri Becquerel) est l’unité du Système international caractérisant l’activité d’un radionucléide et correspondant à une désintégration par seconde. L’activité (radioactivité), exprimée en becquerels (Bq), est ainsi définie comme étant le nombre de désintégrations par seconde au sein d’une certaine quantité de matière. A titre d’exemple, un être humain de 70 kg présente une activité de l’ordre de 8 000 Bq, dont environ 4 500 sont dus au potassium 40. Le becquerel par kilogramme (Bq/kg) ou activité massique (nombre de désintégrations par unité de temps et par unité de masse) caractérise ainsi la teneur globale d’une substance radioactive en radioéléments, soit de l’ordre de 115 Bq/kg dans l’exemple du corps humain, alors que la radioactivité naturelle de l’eau de mer ou de certaines eaux minérales est de l’ordre de 12 Bq/kg, soit dix fois inférieure, due au potassium 40 là encore. A l’échelon supérieur, la radioactivité naturelle du granite atteint de l’ordre de 1 000 Bq/kg en raison de ses teneurs en potassium mais aussi en uranium et en thorium, soit environ dix fois plus que le corps humain. Le becquerel par mètre carré (Bq/m2) est utilisé pour caractériser les contaminations de surfaces, suite à des épanchements de fluides radioactifs ou à des retombées radioactives atmosphériques. Pour exemple, l’ordre de grandeur des retombées constatées en France à la suite de l’accident nucléaire de Tchernobyl a pu atteindre 4 000 Bq/m2, sachant qu’une valeur de 400 Bq/m2 correspond classiquement à la limite de prise en compte d’une contamination surfacique (pour des émetteurs alpha) en dessous de laquelle il n’est pas jugé nécessaire d’entreprendre une décontamination. Dans l’étude présente, la quantité de radionucléides calculée par unité de surface a été obtenue en combinant leurs activités par unité de masse (en Bq/kg) et la quantité de matière sèche présente par unité de surface (en kg/m2), qui fut évaluée pour chacun des sols analysés. |

| ↑5 | La cryoconite est définie classiquement comme étant une couche de particules minérales et organiques de couleur foncée, fines poussières apportées par le vent et s’accumulant à la surface de la neige et des glaciers. Elle est composée de poussières issues de lointains déserts continentaux ou de terres agricoles tout aussi éloignées, de suies provenant notamment des émissions de centrales thermiques, de retombées de cendres volcaniques ou de poussières météoritiques ou cosmiques. Initialement décrite au Groenland, on en retrouve en abondance au Spitzberg. Ces fines particules entraînent la formation de « trous à cryoconite », petits trous cylindriques verticaux de diamètres variés mais de profondeur uniforme, correspondant à des sortes d’alvéoles de dissolution dues à la fonte de la glace sous-jacente lorsque ces particules sont réchauffées par le soleil, ce qui a pour effet d’accélérer la fonte de la surface glacée sur laquelle elles se déposent. Contenant fréquemment de l’eau liquide en été, les trous à cryoconite constituent une niche vis-à-vis d’organismes adaptés au froid qui peuvent ainsi y prospérer. Les granules de cryoconite sont des agrégats quasi sphériques dont les études microstructurales démontrent qu’ils renferment des micro-organismes photosynthétiques, des cyanobactéries en particulier, de même que des substances polymères extracellulaires, omniprésentes et dont l’importance a été soulignée en ce sens qu’elles seraient susceptibles d’exercer un contrôle biologique des dimensions et de la stabilité de tels agrégats, en jouant également un rôle d’un point de vue cryoprotection et assimilation des nutriments (e.g. Langford et al., 2014). |

| ↑6 | Voir sur notre site le dossier intitulé « Transfert accru de carbone du pergélisol vers l’océan Arctique et dégazage des tourbes de Sibérie en réponse au réchauffement planétaire », qui invoque en particulier une accentuation, sous l’effet du changement climatique, de la remobilisation de l’horizon supérieur organique des sols et des transferts de nutriments qui en découlent dans les zones recouvertes de pergélisol en cours de dégradation. |